-640x1024.jpg)

自筆の遺言書は、家庭裁判所で「検認」しなければなりません

「検認」とは、何か

① 相続人に対して、遺言の存在と内容を知らせる

② 検認した日を基準に、遺言の内容を明確にする

③ 遺言書の、偽造変造を防止する

遺言書が、【有効か無効か】は、判断しません

①内容を明確化する ②偽造変造を防止する

この2点が目的の手続きなので、【有効か、無効か】の判断をする手続きでは、ありません

検認の手続き

① 遺言書を保管、発見した相続人が、遅滞なく、家庭裁判に申し立てる

② 裁判所から相続人に、検認期日(検認する日)を通知する

<注意事項> 出席又は欠席は、各自の自由で、全員がそろわなくても手続きは行われる

③ 裁判官が、出席した相続人の立会いのもと、遺言書を開封する

<注意事項> 封印してある遺言書は、相続人が開封してはいけません

④ 検認が終わったという「検認済証明書」の申請をする

申立人は誰か ①②パターン

① 遺言書の保管者

② 遺言書を発見した相続人

申立先の裁判所はどこか

遺言者の、最後の住所の家庭裁判だけ

費用は、いくら

① 遺言書1通につき、収入印紙800円

② 連絡用の、郵便切手(必要な金額)

③ 検認済証明書 収入印紙150円

必要な書類

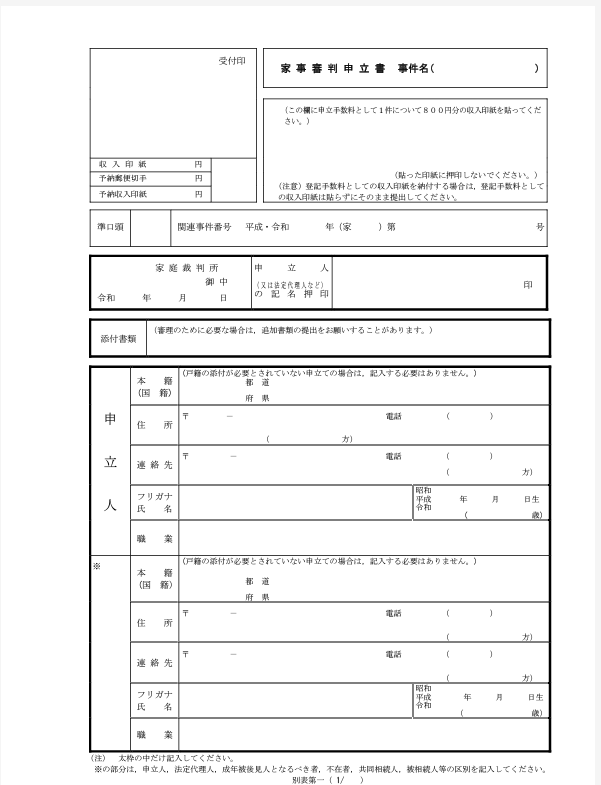

家事審判申立書

① 申立書

② 戸籍謄本(全部事項証明書)

1 遺言者の出生から死亡まで、すべての戸籍謄本

2 相続人全員の戸籍謄本

まとめ

①「検認」は、手続きが必要です 時間もお金も、かかります

②家庭裁判に申し立て、立ち合いが必要です

③【有効か、無効か】は、判断しません

④あくまで、内容確認と偽造変造を防止する手続きです

遺言書と相続 相談・作成は

遺言書の書籍を出版している「行政書士富井ゆうきち事務所」におまかせください